本文

周辺の花々

高舘山の蝶

今までは那智が丘周辺で見られる植物を季節ごとに紹介していましたが、今回は高舘山で見られる蝶を紹介しています。

素敵な花々を背景にした鮮やかな色の蝶の写真にエッセイが添えられいます。

【協力:なおかつフォトエッセイ】

那智が丘にお住いのご夫婦「なお・かつ」さんが、お二人で創られたフォトエッセイです。

- かつさん(ご主人)

>>ウォーキングを楽しみながら、早朝の光の中、優しく浮かび上がる草花や自然の生き物たちを撮影しています。 - なおさん(奥様)

>>かつさんの写真に、日々、感じたこと(呟き)から生まれたエッセイを付けていらっしゃいます。

2023年 高舘山の蝶

1.姫踊子草/褄黄蝶(つまきちょう)

開けた草原を好み、河川敷、公園、学校の校庭、田畑などの周辺に限られ住宅街やオフィス街などで見られる事はまれです。様々な花に集まり、花の蜜を吸う。

ふわふわと不規則な飛び方をする、高速で直線的に飛ぶ習性があります。暖かくて日当たりのよい日にはよく活動するが、天気の悪い日は活動を停止します。漢字で書くと「褄黄蝶」。「褄」というのは端っこの意味なので、翅の端っこが黄色いのでツマキチョウとなったのが名前の由来です。

幼虫は、ハタザオの仲間、イヌガラシ、ナズナ、ダイコンなどを食べる。

2.山躑躅/尾長揚羽蝶(おながあげは)

揚羽蝶よりやや大きめの黒い蝶。翅が引き延ばされたように細くスマートで、この翅形が毒を持つジャコウアゲハに非常に似ているため、擬態していると考えられています。夏には吸水集団を形成し、秋になると花から花へ駈けるように飛び4月~9月頃見られます。山地の渓流沿いなどに見られ、木陰など薄暗い場所を好む蝶です。飛ぶ速さはアゲハに比べ緩やかで、木陰などに沿って蝶道をつくり飛びます。

幼虫は、コクサギ、サンショウ、カラスザンショウ、ツルシキミなどを食べる。

3.ラベンダー/黄揚羽蝶(きあげは)

4月~10月頃に見られます。平野部から山地の明るい場所を好み、都市部や農地など幅広く分布しています。成虫のエサは花の蜜です。脅かすと空高くに逃げて行くことが多く、飛行速度も人が走る速さでは追いつけません。畑などニンジン、パセリを栽培しているような場所で出会えると思います。

幼虫はセリのほか、ニンジン、パセリ、ミツバなどを食べる。

4.岡虎の尾/雌黒豹紋蝶(めすぐろひょうもん)

オスとメスとで、翅のデザインが全く異なるヒョウモンチョウ。メスは黒地に白帯もようで、オスは他のヒョウモンチョウと同じくヒョウモン模様。

雑木林の周辺や路傍などでよく見られる。樹木のまわりを活発に飛び回り、いろいろな花で吸蜜する。幼虫はスミレ類を食べる。

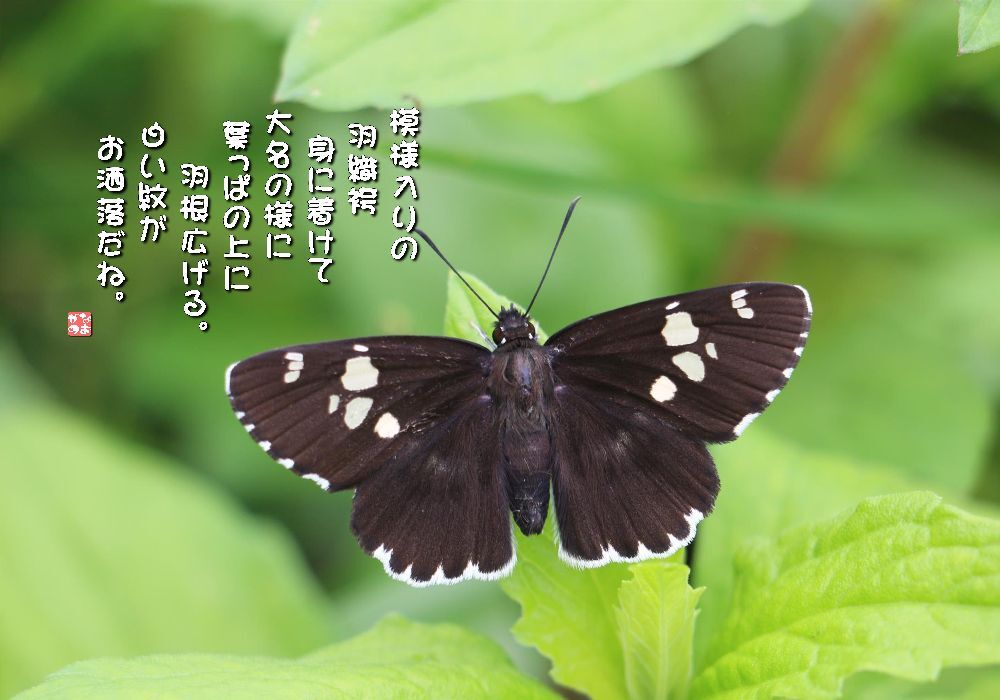

5.嫁菜/大名挵蝶(だいみょうせせり)

関ヶ原を境に東西で模様が異なることで知られています。関西型には後翅に白い帯が走るのに対し、関東型には入らない。「大名」の名前を冠している理由は前肢の白い紋が、戦国大名の来ていた羽織袴の模様に似ていたため。5月ごろから成虫が発生し、雑木林や草地で見られる。葉にとまるときの姿に特徴があり、翅を水平に開いてとまる。飛び方は素早いが一度に飛ぶ距離は長くない。翅の紋は目玉模様や豹柄など派手なものではないが色合いも落ち着いており、意外と洒落ています。

幼虫は、ヤマノイモなどを食べる。

6.車百合/紋白蝶(もんしろちょう)

草原や田畑で全国的に普通に見掛ける事が出来る白いチョウ。白い羽根に黒い紋が有る事が名前の由来。春にアブラナ科の植物(通称:菜の花)の蜜を吸う為にヒラヒラと舞う様に飛ぶ姿を良く見かける。産卵は、葉の裏に行い、幼虫(アオムシ)もその葉っぱを食べて育つ。里山では幼虫、成虫共にアブラナ科の農作物畑(主にキャベツ畑)で見掛ける事が出来ます。

7.秋桜/褄黒豹紋蝶(つまぐろひょうもん)

春から秋に掛けて野山、草原、公園や庭の花壇などでよく見掛ける事が出来るチョウ。アカタテハに似るが後翅にもヒョウモン柄が広がり、縁の部分が黒いので見分けやすい。(「ツマグロ」という名前の由来)

オスは翅全体がオレンジの明るい色をしているのに対しメスは、前翅の上半分ほどが黒っぽい色をしている。したがって写真の個体は、メス。元々、南方系の熱帯のチョウだが、地球温暖化とともに生息域が北上している。現在は宮城県でも普通に見られます。幼虫はパンジーなどスミレ類を食べる。

8.蕎麦/姫赤立羽蝶(ひめあかたては)

朱色地に黒い紋のある、やや小型のタテハチョウ。

畑、公園、野原など開けた場所で見られ、都市周辺から高原まで広く分布する。

素早く飛び、いろいろな花で吸蜜する。移動性が高く、夏から秋にかけて、温暖地から寒冷地に向かってどんどん分布を広げる。幼虫または成虫で越冬するが、寒さに弱いので温暖な地域でしか冬越しできない。

幼虫は、ヨモギ、ゴボウなどを食べる。

9.男郎花/深山烏揚羽蝶(みやまからすあげは)

翅の下地は黒色ですが、青色、緑色、紫色などキラキラと美しく光る蝶です。カラスアゲハより更に彩りが豊かで、日本で最も美しい蝶として挙げる方も多いと思います。メスはオスに比べ彩りが地味です。春型と夏型があり、オスの春型が最も美しいことになります。奥深い山地や渓流など自然が豊かな場所にいます。成虫のエサは花の蜜です。地面に下りて吸水もします。木陰や木々の合間、渓流沿いに蝶道をつくって飛びます。幼虫はキハダ、カラスザンショウ、ハマセンダンなどを食べる。

10.彼岸花/紋黄揚羽蝶(もんきあげは)

翅は全体的に黒く、後翅に白い斑紋の入った黒いアゲハです。また、後翅外縁には赤い三日月型の斑紋が並びます。メスはオスに比べこの斑紋が発達します。夏型、春型があり、夏型は春型に比べ大型になります。5~9月頃に見られます。平野から低山地の森や林などの薄暗い木陰などを好みます。成虫のエサは花の蜜。大型の蝶で、木陰や木々の合間を決まったコース(蝶道といいます)で飛ぶ性質があります。飛ぶ速度は人が走るより若干速いですが、蝶道を見極めれば森、林などの木陰で出会えると思います。幼虫はカラスザンショウなどを食べる。

11.秋桜/浅葱斑蝶(あさぎまだら)

春と秋に日本列島を縦断し、長距離の旅をする蝶。翅を広げた大きさが10センチほどで、揚羽蝶くらいの大きさ。地上付近ではふわりふわりと優雅に舞うように飛び、鳥などに捕食されることは体内に毒をもっているからほとんどありません。毒と言っても誤って食べた鳥が嘔吐(おうと)する程度で、人がさわっても問題はありません。

春には沖縄・台湾から本州・北海道へ北上することや、秋には北海道・本州から沖縄や台湾まで南下をすることが明らかになり、その移動距離が約2000キロを超えるものもあることが分かってきています。地上で優雅に飛ぶ浅葱斑は一度舞い上がるとワシやタカのように翅をはばたかず上昇気流にのっている姿から、うまく風に乗っていることで長距離移動を可能にしていると考えられています。黒と褐色の模様と、ステンドグラスを思わせる、透けるような薄い浅葱色の斑紋様の羽を持っています。胸にも特徴ある斑模様があり、これが名前の由来です。幼虫は、キジョラン、イケマなど、ガガイモ科の植物を食べる。

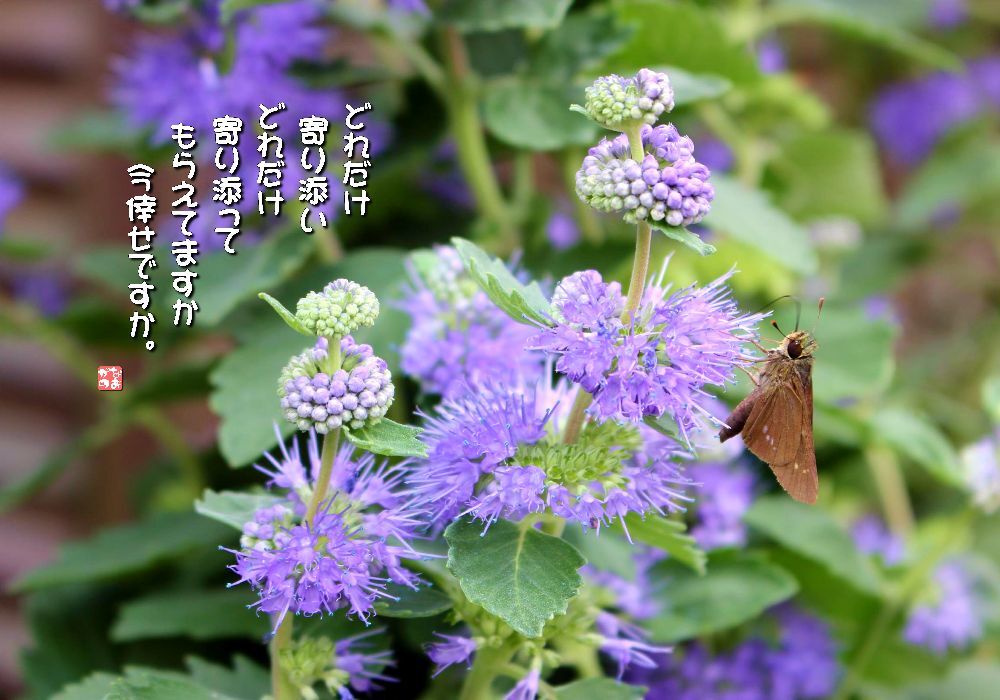

12.段菊/一文字挵蝶(いちもんじせせり)

名前の通り白紋が一直線に並びます。幼虫はヒエやアワ、イネなどの湿性のイネ科植物を嗜好します。このためイチモンジセセリはイネの害虫として農家には嫌われていますが、一方で大発生する年は豊作であるという言い伝えもあって、「豊年虫」というなかなかめでたい別名もあるのです。近づいて見ますと、ぱっちりとした黒目とふわふわの胸毛、子供の作る紙飛行機のような後翅を立てたとまり方など、見れば見るほど愛らしく、さしずめ「チョウ界のスズメ」といったところですね。

13.ミント/紫小灰蝶(むらさきしじみ)

青紫色の翅が美しい蝶です。表は内側が光沢のある青紫色で頭から腹方向にかけて紫が濃くなっていて、縁は黒に近い褐色をしています。翅の裏側は薄い茶色の地に少しだけ濃い茶色の紋がシミのように入り体は灰色をしています。葉や枝にとまったり木々の周りを飛び回ったりして、遠くまで飛んで行ってしまうことはありません。春から秋にかけて現れ、林や公園などでみられます。花の蜜を吸うことは珍しく水を飲んだ入りしています。青から紫へのグラデーションが美しく、大きな目をしています。

幼虫の食樹は、カシ類を食べる。

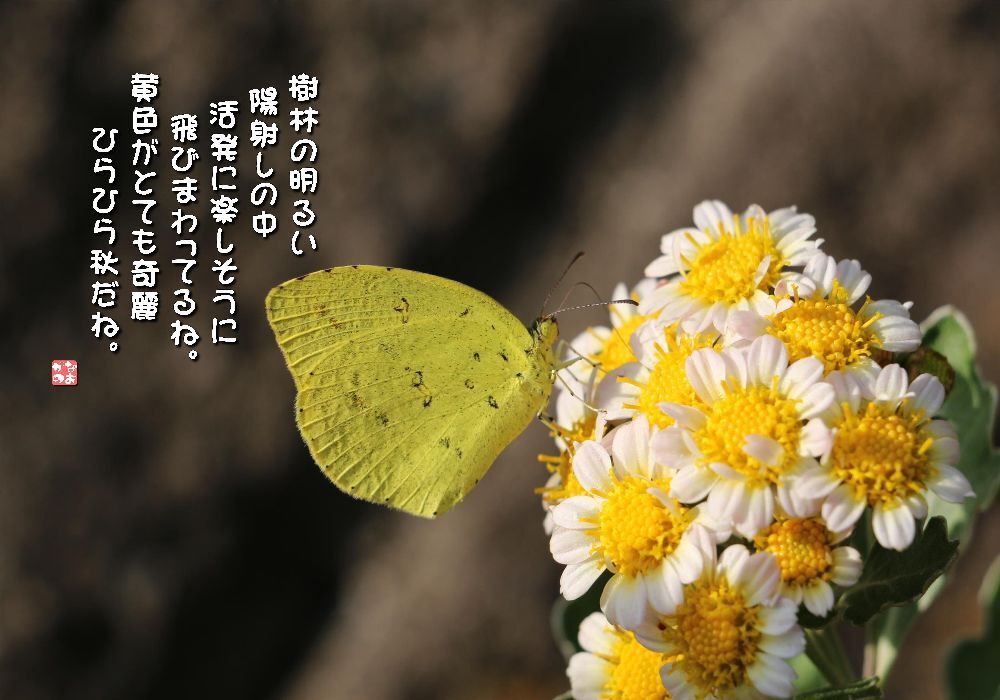

14.花磯菊/北黄蝶(きたきちょう)

よく見かける黄色い蝶で翅を広げた横幅は4cmほど。これは北黄蝶という種なのだが、古い図鑑には「キチョウ」という名で載っています。南西諸島にのみ分布する種を「南黄蝶」と呼び、本州~南西諸島に分布する種には「北黄蝶」と詳細な研究の結果、両者の違いは明らかなので、別種とみなされることになり新たな名が付きました。

成虫で越冬をするので、暖かくなるといち早く飛び始めるので春先の早い段階から成虫を見ることができます。寒さにも耐えて越冬できるのはとても凄いことです!

幼虫は、ネムノキ、ハギ類などを食べる。

15.丸場岳蕗/黒揚羽蝶(くろあげは)

翅の表面は黒く、後翅の外縁にオレンジ色(赤色)の斑紋があります。オスの後翅には、前翅と重なる辺りに白い帯(性標)があります。他の黒いアゲハに比べ尾状突起が比較的に短いです。4月~10月頃に見られます。平野などの森林、農耕地などの木陰を好みます。飛ぶ速度は人が走るより若干速い程度です。

幼虫はミカンやカラタチの葉などを食べる。