本文

高館山周辺に咲く春の花々 8

高舘山周辺に咲く春の花々8(2024)

今までは那智が丘周辺で見られる植物を季節ごとに紹介していましたが、今回は高舘山周辺で咲く春の花を紹介しています。

素敵な花々を背景にエッセイが添えられいます。

【協力:なおかつフォトエッセイ】

那智が丘にお住いのご夫婦「なお・かつ」さんが、お二人で創られたフォトエッセイです。

- かつさん(ご主人)

>>ウォーキングを楽しみながら、早朝の光の中、優しく浮かび上がる草花や自然の生き物たちを撮影しています。 - なおさん(奥様)

>>かつさんの写真に、日々、感じたこと(呟き)から生まれたエッセイを付けていらっしゃいます。

1.大犬陰嚢(おおいぬのふぐり)

花言葉:春の喜び・信頼

道端や畑、公園などに春の訪れとともに小さな青い花を咲かせます。由来は「犬の陰嚢」という植物に、大きさは3~4mmしかありませんがそっくりなことから名づけられたとか。俳人・高浜虚子の一句に「犬ふぐり 星のまたたく如くなり」という句があります。これは「地面いっぱいに咲く大犬陰嚢の小さな花達がまるで空から降ってきた星のようだ」という意味の句です。日の光に当たって輝く花びらが星のように見えることから、別名「星の瞳」とも呼ばれています。

2.冬桜(ふゆざくら)

花言葉:冷静・優美

冬桜とは山桜と豆桜が交配して生まれた雑種のことを指します。最近では名前の通り冬(10月~1月頃)に咲く桜の総称としても使われるようになりました。花は中輪サイズで白から淡いピンク色の小さな花びらを咲かせます。葉っぱが小さいことから「小葉桜」10月~12月と4月の2回開花期があることから「四季桜」と呼ばれることもあります。桜は日本の春を代表する花ですが寒い冬に咲く冬桜にも凛とした美しさや儚さがあります。寒くなってきた時期に一足早く桜を楽しむのはいかがでしょうか。春の桜とはまた違った趣がありますよ。

3.繁縷(はこべ)

花言葉:愛らしい

正しい読み方は「はこべ」「はこべら」と読んでも間違いではありません。道端や公園、田んぼや畑の道端で小さな白い花が這うように咲いています。春の七草として七草がゆにしたり、お浸しや胡麻和えにしても楽しむことができ、小鳥の餌にもなり、かつては歯磨き粉としても愛用されていたとか、小鳥が好むのでヒヨコグサの別名もあります。語源は万葉集に「波久倍良(ハクベラ)」で登場し、ハクベラがハコベラにそしてハコベに転訛したそうです。

叡山菫(えいざんすみれ)

花言葉:茶目っ気

比叡山に生えることからこの名が付きました。

別名は「エゾスミレ」。ただし一部の場所や地域でのみ見られる種というわけではなく、日本の本州〜九州の各地で見ることができます。特徴はスミレらしからぬシャープな形の葉を持つことと、スミレにしては大きめの花を付けること。野生下においては個体数が多いとはいえず、青森県、千葉県、石川県などでは絶滅危惧1類に、山形県と富山県では絶滅危惧2類に指定されています。そのうえ人里近くに生えることはあまりなく、山中の落葉樹林のやや湿った環境を好むので、野生の個体を見る機会は貴重だと言えるでしょう。

菘 (すずな)

花言葉:奉仕

春の七草の一つで、「かぶ」のことです。

七草粥やお漬物など、春には黄色い花を咲かせて春を明るく演出してくれますね。

七草粥にして食べる根菜ですが「かぶ」には≪神様を呼びますように≫と、そんな願いが込められているそうです。『神を呼ぶ鈴』

仙洞草(せんとうそう)

花言葉:繊細な美しさ

花の由来は幾つかあって、漢字表記は「戦闘草」ではなく「仙洞草」。「仙洞」は仙人の住む場所を意味しますが、名前の由来は不明。本種が京都の仙洞御所に生えていたという説、春早くに咲くため他の草花に先駆けて「先頭」で咲くことによるという俗説もあります。

岩団扇(いわうちわ)

花言葉:春の使者

由来はその葉の姿がまるで団扇のようだからつけられたのです。別名である「Nippon Bells」は原産国が日本で、日本固有の植物なのです。さらに花が鈴(ベル)のようなことからつけられたと考えられています。野山に咲くかわいらしく美しい花が白く群生しており見ている人を癒します。雪解けと同時に咲き、淡い新緑に包まれると、はかなく消えてしまう。葉が大きく一年中常緑であることから、スプリング・エフェメラルの中には入りません。

姫踊子草(ひめおどりこそう)

花言葉:陽気

世界中に広がる越年草で、日本には明治時代に渡来しました。春の野に咲く花としておなじみの存在となっています。日あたりがよく暖かい場所では 冬の間もよく咲いています。葉は開花が近づくと茎が立ちあがりそこに葉が密について、まるでクリスマスツリーのような姿になります。茎の上の方につく葉は赤紫色に色づきます。この葉のすき間からピンク色の細長い花が次々と顔を出します。

桐 (きり)

花言葉:高尚

切っても切っても成長して開花することからこの「切る」が転化して「桐」になったのが日本で一番知られている由来です。原産地の中国では伝説の鳥・鳳凰が止まる木と言われ、桐は神聖な意味を持つ植物です。日本に渡来した後も神聖なイメージが引き継がれ、また高貴な色とされる紫色の花を咲かせるので神聖な木として大切にされてきました。皇室の紋章や武家の家紋、500円玉硬貨のモチーフとしても 使用され、 桐箪笥を高級家具の代名詞として中田喜直 作曲『桐の花』が描いているように娘が生まれるとキリを植え結婚する際にはそれを伐採して作った箪笥に着物を詰めて嫁入り道具に持たせるということがよく言われ、また桐材を使い琴や琵琶などの弦楽器を作り軽量性は釣具の浮子にも利用されました。

源平小菊(げんぺいこぎく)

花言葉:遠くから見守ります

花が満開のときに白色や赤色が混ざる様子が、源平合戦の源氏の白い旗と平家の赤い旗に似ていることから付けられています。グランドカバーや花壇の寄せ植えに最適の花で、こぼれ種でもどんどん増えていきます。

運動会の紅白戦の由来は源平合戦からきているそうです。

金襽草(きらんそう)

花言葉:健康をあなたに

花が草むらに広がって咲いている姿や、光沢がありつややかな葉っぱが織物の「金襴」の切れ端のように見えることからついた名前と言われています。「地獄の釜の蓋」とも呼ばれ野草ではありますが病気を治して地獄の釜に蓋をするという薬草からきていることのようです。開花時期のこの草を乾燥させたものが筋骨草の名をつけられた生薬,鎮咳,去淡,解熱,健胃,下痢止めなどの効能があり、可愛らしい魅力的な花です。日本でよく見られる品種なので道を歩くときに探してみても良いかもしれませんね。

白詰草(しろつめぐさ)

花言葉:約束

主に道ばたやあぜ道などで見かけます。 日本へは江戸時代にヨーロッパから渡来してきました。オランダから長崎にガラス器が輸入される際の衝撃から守る緩衝材として詰め込まれていたのが乾燥させたシロツメクサの葉だったのです。そこから「詰草」という名称が生まれ白い花をつけることから白詰草と呼ばれるようになりました。葉を指す「クローバー」の名の由来は、ローマ神話に登場する英雄ヘラクレスが持つ、こん棒が3枚の葉に似ていたことからラテン語で意味する「クローバー」に変わっていったといわれています。花やクローバーを集めて冠を作った経験のある方も多い、日本でも広く知られた植物です。

深山鳴子百合(みやまなるこゆり)

花言葉:元気を出して

名の由来は、花がついた姿を鳥を追う農機具の鳴子に見立てたものです。食べられる野草の一つとして知られ、若芽の採取時期は春の4~6月ごろが適期とされ食味は舌触りがよく、やや味の濃いグリーンアスパラガスに例えられます。茹でておひたし、和え物、炒め物、天ぷら、煮物、汁の実などさまざまな料理に利用でき、花は初夏に摘んでさっと茹でて酢の物にします。多肉の地下茎は一年中利用でき甘味があり、天ぷら、フライ、甘煮などにします。根茎は薬用され、和黄精(わおうせい)、または黄精(おうせい)と称される生薬になります。疲労倦怠、食欲不振、咳、のどの渇き等に、また江戸時代の俳人・小林一茶は、ことのほか黄精酒を愛飲したとみられ著作「七番日記」にそのことが出ています。

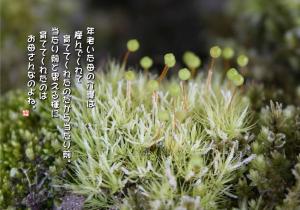

玉苔(たまごけ)

花言葉:母の愛

2月から5月頃に出すサクが玉のような球体になっているため、とても可愛らしい姿になる苔です。近年インテリアなどにも利用される苔、ひそかにブームにもなりその中でも特に女性に人気で可愛いと言われています。タマゴケは日本を含め、東アジアやヨーロッパなどに生息しており、葉はスギゴケに似ています。葉の色は若草色から黄緑色をしていてスギゴケより淡く葉も柔らかいです。成熟した状態は全長が4~5cm程度で、茎は枝分かれしません。もっとも特徴的なのはサクです。未熟な状態ではまだ尖った形をしていますが、やがて透明をおびた黄緑色になり、熟すと茶色に変化していきます。

八重葎(やえむぐら)

花言葉:抵抗

日本では雑草とされて見向きもされない事が多い草ですが海の向こうでは立派なメディカルハーブとして利用されてきました。節ごとに数枚の葉が輪生するところから八重、群生することが多いので葎、合わせてこの名になり花は白色で小さくめだたなく果実には荒い毛が生えており動物の毛などにくっついて散布される「ひっつき虫」の仲間です。春の若芽が優れた浄化強壮薬として用いられてきた歴史があり利尿作用に優れ腎機能を促進し老廃物や毒素の排泄を促し炎症の緩和洗浄効果が高い薬草として何世紀にもわたって伝承医学の中で伝えられてきたハーブです。新芽を食用にしたり、コーヒーの代用として種子を利用できるそうです。