本文

謎が眠る熊野堂横穴墓群 (ひとくち市史 第六回)

横穴墓(よこあなぼ)は、丘陵の斜面に洞窟のような穴をあけて遺体を安置するお墓です。横穴墓は遺体を置く玄室(げんしつ)、玄室をふさぐ玄門(げんもん)、玄室と外をつなぐ羨道(せんどう)、羨道と外の境となる羨門(せんもん)と祭祀などを行う前庭(ぜんてい)で分かれています。土を持って墳丘(ふんきゅう)を造る古墳とは異なる埋葬施設で、5世紀、北部九州から始まり、宮城県は6世紀末から造られます。

明治時代には、住居か、お墓かという議論がされましたが、人骨や古墳の副葬品と似ているものが出土していることから、お墓であることが判明しました。横穴墓をめぐった論争は石器時代の人種やアイヌの問題に発展しましたが、戦後、調査事例が増えて、お墓であることが明らかになりました。東北地方では昔、横穴墓のことをエゾ穴といい、蝦夷(えみし)の人たちが住んでいた所だと言われました。蝦夷は日本書紀や古事記に登場する、大和朝廷に降伏しなかった異民族の一つで、東北に住んでいたとされました。江戸時代に書かれた『封内風土記(ほうないふどき)』には横穴墓をエゾ穴(蝦夷穴)と記載し、蝦夷の住む所としていました。エゾ穴を誰がいつから言い始めたかはわかりません。

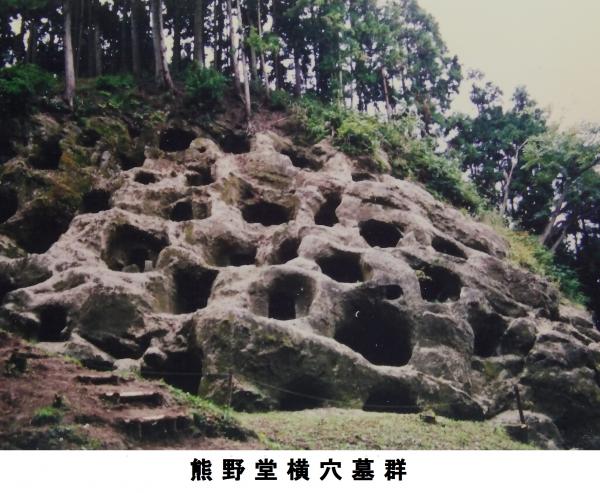

熊野堂横穴墓群(くまのどうよこあなぼぐん)は、宮城県名取高舘熊野堂に所在する横穴墓です。名取市と仙台市の市境となる名取川の左岸、高舘丘陵の上に位置します。岩口上、大門山、五反田、十二神の4つの支群で構成されています。名取市教育委員会では平成元年・6年に岩口上支群(現在大門山)を調査し、A~C地区に分け、それぞれ54基、25基、10基の計89基を確認しました。現在、確認できていない横穴墓を含めると100基を超える数の横穴墓があると考えられます。

熊野堂横穴墓群は蜂の巣の形状で造られていますが、このような形状は珍しいです。個別の横穴墓はアーチ形やドーム形の天井を持ち、方形の玄室をしています。横穴墓からは土師器(はじき)・須恵器(すえき)といった土器類や直刀(ちょくとう)・鉄鏃(てつぞく)などの武器類も多数確認できました。鈴釧(すずくしろ)や貝製の装飾品など、被葬者の権威を現す遺物も出土しました。熊野堂横穴墓群から出土した須恵器の中では静岡県湖西窯跡群(こさいかまあとぐん)から造られたと考えられる土器もあります。海や川を利用して遠いところから運んできたものを大切にしていたと考えられます。その他にも12基の横穴墓から50体以上の人骨が確認されました。人骨は調査から在地系住民に近いと考えられますが、渡来系集団の影響もあったと推測されています。

熊野堂横穴墓群が造営されていた7世紀から8世紀は初期の陸奥国府(むつこくふ)が置かれ、さらに多賀城に移転するなど、刻一刻に世相が変わる時期です。律令体制が整備されていくなか、海上・河川交通を利用して関東や東海といった遠隔地との交流を通して熊野堂横穴墓群が完成したと考えられます。

編さんって? → いろいろな資料を集め、整理して書物をまとめること。

詳しくはこちらをご覧ください。