本文

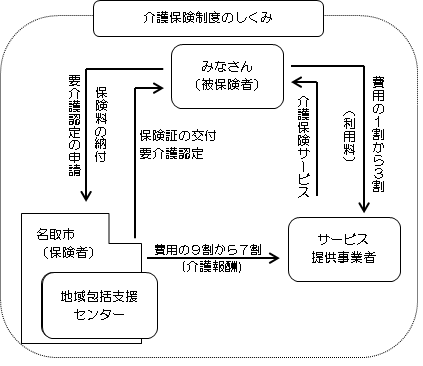

介護保険制度のしくみ

介護保険制度は,高齢者が介護を必要になっても住み慣れた地域で安心して生活がおくれるように,社会全体で支えることを目的とした制度で,平成12年4月から始まりました。

1 運営主体は

制度の運営主体(保険者)は名取市です。

2 加入対象者及び保険料は

| 加入の対象となる人 | サービスが利用できる方 | 保険料 | |

|---|---|---|---|

| 第1号被保険者 | 65歳以上の方です。 | 日常生活を送るために介護や支援が必要となった方で,介護認定審査会で要支援・要介護と認定された方。 |

所得段階に応じて市町村ごとに設定 |

| 第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方です。 | 加齢による病気[(※)特定疾病]が原因で介護や支援が必要となった方で,介護認定審査会で要支援・要介護と認定された方。 | 加入している医療保険の算定方法に基づいて設定され,加入している医療保険の保険料に上乗せして一括して納めます。 (原則として保険料の半分は事業者が負担します。) |

※特定疾病

- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

- 筋萎縮性側索硬化症

- 後縦靭帯骨化症

- 骨折を伴う骨粗しょう症

- 多系統萎縮症

- 初老期における認知症

- 脊髄小脳変性症

- 脊柱管狭窄症

- 早老症

- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症

- 脳血管疾患

- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病

- 閉塞性動脈硬化症

- 関節リウマチ

- 慢性閉塞性肺疾患

- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

3 65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料について

(1)算定基準及び保険料年額

介護保険料 2024年~2026年 [PDFファイル/86KB]

4 サービスの利用の流れ

5 介護サービスを利用するための手順

(1)申請

介護サービスを受けるためには申請が必要です。申請は、本人または家族などのほか,地域包括支援センターや介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。

申請に必要なもの

- 65歳以上の方(第1号被保険者)→介護保険被保険者証(ピンク色)、加入する医療被保険者証

- 40歳~64歳の方(第2号被保険者)→加入する医療被保険者証

(2)訪問調査(一次判定)

市または委託を受けた事業所の職員(介護支援専門員)が訪問し,心身の状況などの調査をします。

(3)主治医の意見書

申請書に記載されたかかりつけの医師に意見を求めます。(市から直接依頼をし,作成にかかる費用は市が負担します。)

(4)介護認定審査会とは

保健・医療・福祉の専門家で構成され,認定に必要な審査判定を行う機関です。

(5)要介護認定(二次判定)

申請してから,原則30日以内に認定結果通知書と,認定結果が記載された被保険者証が届きます。

(6)サービス計画(ケアプラン)の作成

認定の結果,介護度の区分が決定したら,それに合わせてサービスの利用計画を作成します。適切なサービスを選択し,計画を作成するために,居宅介護支援事業所に所属している介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼します。(要支援1・2の方は地域包括支援センターにて作成)

※ケアプラン作成による利用者負担はありません。

(7)受けられるサービス

在宅サービス

| サービス名 | 内容 | |

|---|---|---|

| 自宅で受けるサービス | 訪問介護 (ホームヘルプサービス) |

入浴、排せつなどの介護や調理、洗濯、買い物などの家事を行うサービス |

| 訪問入浴介護 | 浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し、入浴の介護を行うサービス | |

| 訪問看護 | かかりつけ医の指示のもと、看護婦や保健師が訪問し、健康チェックや療養上の世話、診療補助を行うサービス | |

| 訪問リハビリテーション | かかりつけ医の指示のもと、理学療法士等が訪問し、機能回復のための訓練を行うサービス | |

| 居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師らが自宅を訪問して、療養上の管理や指導を行うサービス | |

| 出かけて受けるサービス | 通所介護 (デイサービス) |

デイサービスセンターなどの施設で、健康チェックや入浴、食事、日常動作訓練などを行うサービス |

| 通所リハビリテーション (デイケア) |

老人保健施設等で理学療法士等が機能回復訓練サービスを行うサービス | |

| 短期入所療養介護 (ショートステイ) |

医学的管理の必要な方を短期間、老人保健施設等で介護します。 | |

| 短期入所生活介護 (ショートステイ) |

介護の必要な方を短期間、特別養護老人ホームなどの施設で介護します。 |

その他の在宅サービス

| (1)福祉用具の貸与 | (貸与対象となる品目) 車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置 |

|---|---|

| (2)福祉用具購入費の支給 | (購入費支給の対象となる品目) 腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器 ※県指定の特定福祉用具販売事業所での購入が条件となります。 |

| (3)住宅改修費の支給 | (支給の対象となる項目) 手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取替え及びこれらの改修に付帯して必要となる改修 ※改修工事の施工前にケアマネジャー等に相談し、介護長寿課にて事前審査を受けることが条件になります。 |

※(2)と(3)については、償還払い(いったん全額自己負担してもらい、その領収証等をもとに利用者負担分1~3割を差し引いた金額をお戻しする)になります。 なお、金額・回数などに上限がありますので、詳しくはご相談ください。

※〈1〉については、要支援・要介護度によって利用できない用具もあります。詳しくは担当ケアマネジャーにご相談ください。

施設サービス

| 施設名 | 内容 |

|---|---|

| 指定介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |

常に介護が必要で自宅での生活が困難なねたきりや認知症の高齢者の方に介護を行う施設 |

| 介護老人保健施設 (老人保健施設) |

病状が安定しており、リハビリテーションや看護、介護が必要な高齢者の方に、介護や機能訓練、必要な医療を行う施設 |

| 介護医療院 | 主に長期にわたり療養が必要な方に、医療と介護(日常生活の世話)を一体的に行う施設 |

(8)サービスの利用料について

介護保険のサービスを利用した時の利用者負担の割合は、原則としてサービスにかかった費用の1割です。一定以上の所得がある方は所得に応じて2~3割の負担となります。

ただし,施設サービスの食費・居住費(滞在費)や在宅サービスのデイサービス(通所介護)・デイケア(通所リハビリテーション)の食費は全額利用者負担です。

在宅サービスの支給限度額

| 要介護度 | 在宅サービス支給限度額(月額) | 福祉用具購入(年) | 住宅改修費(原則1回限り) |

|---|---|---|---|

| 要支援1 | 50,320円 | 100,000円 | 200,000円 |

| 要支援2 | 105,310円 | ||

| 要介護1 | 167,650円 | ||

| 要介護2 | 197,050円 | ||

| 要介護3 | 270,480円 | ||

| 要介護4 | 309,380円 | ||

| 要介護5 | 362,170円 |

※利用者負担額は負担割合に応じて上記額の1~3割となります。

※支給限度額は標準地域の場合です。

施設サービス

介護保険施設に入所した場合には、(1)サービス費用は1~3割 (2)食費 (3)居住費 (4)日常生活費等は全額が利用者の負担となります。

負担限度額

低所得の人が経済的理由で施設利用ができないことがないように、申請により、食費と居住費等の一定額以上は保険給付されます。所得に応じた負担限度額までを負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。

(特定入所者介護サービス費等)

※介護保険料の滞納がある方については、負担限度額の適用を受けられない場合があります。

※令和3年8月から、負担限度額の一部、および預貯金額等の要件が変更になりました。

※令和6年8月から、負担限度額(日額)の居住費等の金額が変わりました。

※令和7年8月から、対象となる所得状況の金額要件が変わりました。

介護保険負担限度額認定申請についてのご案内 [PDFファイル/414KB]

負担区分表(表1)

- 令和3年8月から

| 区分 | 対象者 | 預貯金等の条件 |

|---|---|---|

| 利用者負担第1段階 |

|

※生活保護受給者は預貯金等の条件なし |

| 利用者負担第2段階 |

|

|

| 利用者負担第3段階(1) |

|

|

| 利用者負担第3段階(2) |

|

|

| 非該当 |

|

※第2号被保険者(40~64歳の医療保険加入者)は収入等に関わらず、預貯金等の合計が1,000万円(夫婦の場合2,000万円)以下の場合に負担限度額が適用されます。

特定入所者介護(支援)サービス費の利用者負担限度額・基準費用額表(表2)

- 令和6年8月から

|

食費 |

食費 |

多床室 |

従来型個室 |

従来型個室 |

ユニット型 |

ユニット型 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

利用者負担 |

300円/日額

|

300円/日額

|

0円/日額

|

380円/日額

|

550円/日額

|

550円/日額

|

880円/日額 |

|

利用者負 |

600円/日額

|

390円/日額

|

430円/日額

|

480円/日額

|

550円/日額

|

550/日額

|

880円/日額

|

|

利用者負担 |

1,000円/日額

|

650円/日額

|

430円/日額

|

880円/日額

|

1,370円/日額

|

1,370円/日額

|

1,370円/日額

|

|

利用者負担 |

1,300円/日額

|

1,360円/日額

|

430円/日額

|

880円/日額

|

1,370円/日額

|

1,370円/日額

|

1,370円/日額

|

| 基準費用額 |

1,445円/日額

|

1,445円/日額

|

(特養など) 915円/日額 (老健・療養など) 437円/日額 ※一部の老健・療養などでは697円になります。 |

1,231円/日額

|

1,728円/日額

|

1,728円/日額

|

2,066円/日額

|

- 特養など=(地域密着型)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、短期入所生活介護(ショートステイ)

- 老健・医療院など=介護老人保健施設、介護医療院、短期入所療養介護(ショートステイ)

※特定入所者介護(支援)サービス費は、平均的な食費・居住費(滞在費)用(基準費用額)から負担限度額を差し引いた金額を給付します。

その他、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度があります。

「社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度」について [PDFファイル/225KB]

高額介護サービス費

1か月の間に支払った利用者負担の合計額が高額になり,下記の上限額を超えた場合には,申請により超えた分が「高額介護サービス費」としてあとから支給されます。同じ世帯内にサービス利用者が複数いる場合は,世帯の合計額となります。

※介護保険料の滞納がある方については、高額介護サービス費の支給を受けられない場合があります。

※令和3年8月利用分から、現役並み所得者の上限額が細分化されました。

| 利用者負担段階区分 | 上限額(世帯合計) | |

|---|---|---|

| 生活保護受給者等 | 15,000円 (個人) | |

| 市民税非課税世帯で、合計所得金額(年金分除く)及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方や老齢福祉年金受給者 |

15,000円 (個人) 24,600円 (世帯) |

|

| 市民税非課税世帯で、合計所得金額(年金分除く)及び課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 24,600円 (世帯) | |

| 世帯内のどなたかが市町村民税を課税されている方 | 44,400円 (世帯) | |

| 課税所得380万円未満の方 | 44,400円 (世帯) | |

| 課税所得380万円以上690万円未満の方 | 93,000円 (世帯) | |

| 課税所得690万円以上の方 | 140,100円 (世帯) | |

生活保護世帯内に該当者が2人以上いる場合には、上限額は世帯全体で見るのではなくあくまで個人としてみて、その利用者の負担が個人上限額15,000円を超えた分が支給されます(世帯上限額が24,600円とはなりません)

高額介護サービス費の対象とならないもの

以下の負担は,高額介護サービス費の対象として合算することができません。

- 福祉用具購入費または住宅改修費の自己負担分

- 施設サービスなどの食費・居住費や日常生活費などの利用者負担

- 支給限度額を超える利用者負担