本文

藤原実方朝臣~みちのくに落ちた明星~ (ひとくち市史 第七回)

愛島塩手にある藤原実方の墓は、かつて陸奥守(むつのかみ)として東北にやってきた貴族、藤原実方が葬られたところとして知られています。

実方は小倉百人一首の51番

「かくとだに えやはいぶきの さしも草 さしも知らじな もゆる思ひを」

を始め、多くの和歌や逸話を残し、不運の最期を遂げた歌人として広く知られています。

千年前に、京を離れ、遠くみちのくへやってきた実方はどんな人物だったのでしょうか。

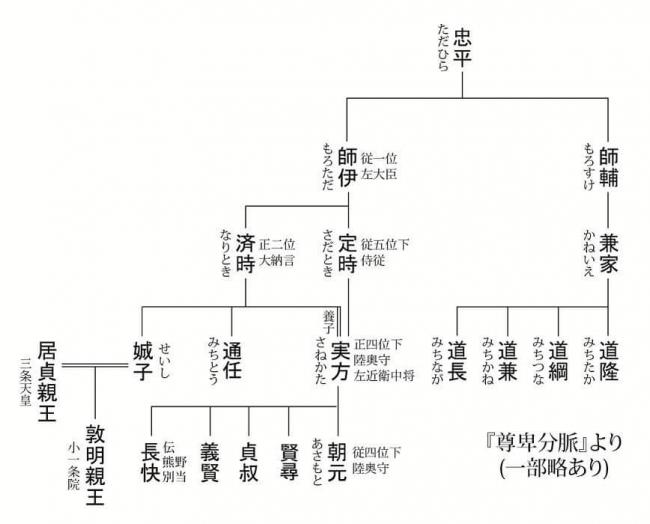

実方の生年は不詳です。父は侍従(じじゅう)藤原定時(さだとき)、母は左大臣源雅信(まさのぶ)の娘です。由緒ある家柄の出自で、彼の祖父は小一条左大臣として知られていた藤原師尹(もろただ)です。父が早世したため、実方は叔父の藤原済時(なりとき)に扶養されることとなりました。

天禄3年(972年)、実方は最初の役職である左近将監(さこんのしょうげん)という武官に任命されました。その後、侍従、右兵衛権佐(うひょうえのごんのすけ)、左近衛少将(さこんえのしょうしょう)、左右近衛中将(さうこんえのちゅうじょう)を歴任し、公卿(くぎょう)への昇進コースを着々と進んでいきました。

その間、実方は宮中の諸儀礼及び大臣家の饗宴に参列し、献舞、射手、勧盃などの役目を務めました。また、天皇の勅使として、宇佐神宮(うさじんぐう)、石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)で奉幣を行いました。臨時祭の試楽(しがく:祭礼などに行われる舞楽の予行演習)での献舞の際には、舞いながら呉竹の枝を折って冠に飾るその優美な姿を見て、人々は感服したという逸話が残されました。

こうして公卿への道を歩み進んでいた実方は、長徳元年(995年)に、陸奥守に突然任じられ、同年に陸奥国に赴任しました。実方の陸奥守としての功績はよくわかっていませんが、陸奥でも多くの逸話や和歌を残し、長徳4年(998年)に任地陸奥にて亡くなったとされています。

藤原実方の事績については令和8年度刊行予定の新『名取市史』第1巻「原始・古代」に収録する予定です。

ご期待ください。

編さんって? → いろいろな資料を集め、整理して書物をまとめること。

詳しくはこちらをご覧ください

古い資料を探しています [PDFファイル/1.45MB]