本文

~増東軌道~ かつて増田と閖上をつないだ列車 ひとくち市史第八回

かつて名取市には閖上を起点に終点の増田までの間を走る増東軌道(ぞうとうきどう)という列車が存在していました。

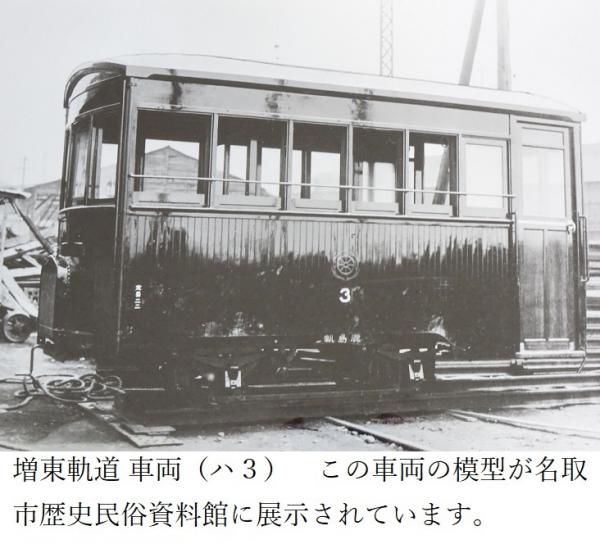

ガソリン式の小さな路面列車で、客車として一般乗客や五十集(いさば:鮮魚売りの女性行商人)が利用し、貨物列車として閖上漁港で水揚げされた海産物などを国鉄増田駅(現在のJR名取駅)まで運んでいました。

この「増東」という言葉は、当時の増田町から現在の閖上地区が属する東多賀村までを運行することに由来します。

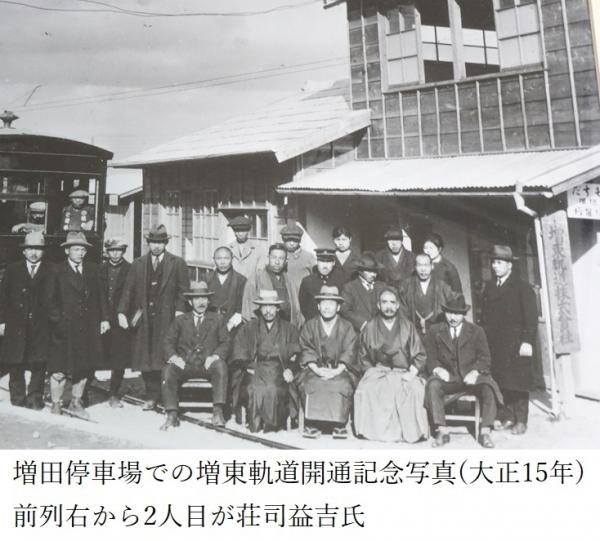

1924(大正13)年に元名取郡会議員荘司益吉氏ほか増田町の24名、東多賀村元村長佐々木多利治氏ほか東多賀村の15名、合計41名が発企人となり創設、1925(大正14)年7月に設立した増東軌道株式会社によって運営されていました。

※会社設立日は国立国会図書館デジタルコレクション日本全国諸会社役員登録第34回を参照

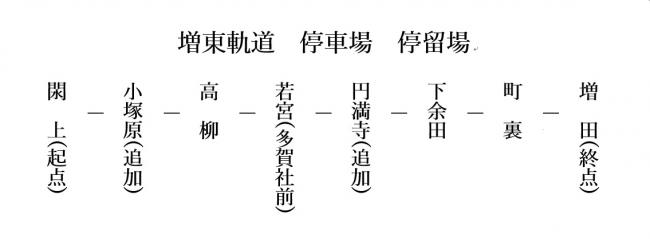

増東軌道の営業は宮城県公文書館などの記録によれば1926(大正15)年から1939(昭和14)年までとなっており、閖上停車場と増田停車場の間に、営業開始時には高柳・若宮(のちに多賀社前に変更)・下余田・町裏停留場が、追加で小塚原・円満寺停留場が設けられました。

増東軌道の線路の大部分は、現在の県道129号(閖上港線)と重なり、停留場があったとされる場所も、多賀社前・円満寺・下余田など県道沿いのなとりん号バス停近辺に設置されていました。

増東軌道は10年以上運行していましたが、自動車の普及もあって1939(昭和14) 年に廃線となりました。

旧『名取市史』ではそれより前の1937 (昭和13)年4月には線路など軌道施設を撤去してバスの運行に改めたと記載があり、宮城県史では昭和13年頃には自動車を3台所有と記載されています。

宮城県公文書館に残された資料によると、閖上停留所の先に閖上海岸停留場の記載があり、これはバスの停留場だったと思われます。

また、軌道廃止の際、列車2両が千葉県の九十九里鉄道に譲渡、客車に改造され使用されていました。

その後、増東自動車と商号を変えバス運行のみになりましたが、仙台市営バスの同路線への進出が決定、仙台市が動産、不動産並びに一切の権利を買収し、1943(昭和18)年11月20日、会社は解散しています。

仙台市史では昭和18年10月1日に議会において買収が可決、また当時の土地台帳上は1945(昭和20)年9月6日商号変更、1946(昭和21)年3月23日仙台市へ譲渡となっています。

およそ100年前に走っていた謎多き列車増東軌道。

増東自動車時代を含め現在は情報も少なく遺構や実物資料がほとんど残されておらず、名取の交通の歴史を紐解くためにも、その謎を解き明かさなくてはなりません。

時刻表や切符をはじめ、車両、停車場・停留場や線路などの写真、小塚原・円満寺停留場の設置時期、そのほか増東軌道や増東自動車に関する資料や情報などありましたら、是非、市史編さん室にご連絡下さい。

よろしくおねがいします。

増東軌道・増東自動車については令和12年度発行予定の新『名取市史』第3巻近代・現代編に収録予定です。

ご期待下さい。