本文

名取の熊野(ひとくち市史 第四回)

ひとくち市史 ~みつけよう、なとりの歴史~

第四回 名取の熊野

和歌山県には「熊野三山」とも呼ばれる、熊野本宮大社(くまのほんぐうたいしゃ)、熊野速玉大社(くまのはやたまたいしゃ)、熊野那智大社(くまのなちたいしゃ)という3つの神社があります。

平成16年(2004年)には熊野三山を含む和歌山県・奈良県・三重県の霊場と、それらを結ぶ参詣道が「紀伊山地の霊場と参詣道」としてユネスコの世界遺産(文化遺産)に

登録されたため、世界的にも有名な場所となっています。

この熊野三山から祭神を分霊して、勧請した熊野神社は日本全国に多くあり、その数は3,000社を超えるとも言われています。

そして、この名取市内にも「熊野権現」とも呼ばれる、熊野三社の神を勧請し祀っている神社が高舘にあり、「名取熊野三社」あるいは「名取熊野三山」として知られています。

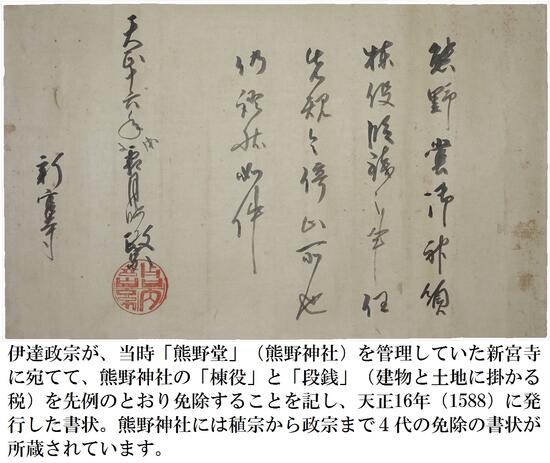

熊野神社(新宮社)には中世期の古文書が複数残り、当時から篤く信仰され、吉良氏や伊達氏という地域を治めていた人物に保護されてきたことがわかります。

名取熊野三社に関しては、ほかにも明治になるまで熊野神社を管理していた新宮寺には「一切経」(いっさいきょう)が伝えられ、国の重要文化財に指定されています。

また、熊野神社には160面ほどの「懸仏」(かけぼとけ)や銅鏡が伝えられ、41面が国の重要文化財に、122面が県の有形文化財に指定されています。

名取の熊野三社は東北における熊野信仰の中心地として大きな勢力を持っていたことがわかります。

三社に関わる歴史を記録し後世に残すため、今回の市史編さんでは「名取熊野」に特化した巻を刊行する計画です。

どうぞご期待ください。

問 市史編さん室 022-290-2090 shishi@city.natori.miyagi.jp