本文

わたしたちの暮らしと民具 ひとくち市史 第十回

「民俗」と聞くと、どこか古めかしい、むかしの出来事のように感じるかも知れません。しかし、実は、わたしたち(民)の日頃の暮らし(俗)のことを民俗と言います。そこには、毎日決まって行うこと(朝昼晩の食事の支度や掃除洗濯などの家事、通勤や通学、仕事など)が含まれます。年中行事(ねんじゅうぎょうじ)と呼ばれる1年の決まった時期の行事(お正月の飾りつけ、地区や学校の運動会、お盆の里帰り、お墓参りなど)も含まれます。そうした毎日の生活や一年の行事を通してみられる暮らしの知恵も民俗の一部です。暮らしの知恵は、より良い暮らしのための工夫でもあり、いまでは少なくなった村や集落の決まり事や仕組み(契約会や講などの集まり)も民俗と呼ばれます。

こうした毎日のより良い暮らしを支えてきた道具は「民具(みんぐ)」と呼ばれています。民具には、いまはもう使われなくなったものも、作り替えられているものもあります。こうした民具の変化からも、暮らしの変化を知ることができます。そのため、むかしの暮らしを学ぶことでいまの暮らしを知ろうとする「民俗」が、ときおり古めかしく思われたりもするのです。

このような民俗と民具に焦点を当て、市史編さん室が例年開催している「なとり市史企画展」の今年のテーマを「宮城に生きる民俗―自治体史と暮らしの記録―」としました。市史編さん事業における暮らしや民具の調査を、その記録方法にも迫りながら紹介する展示を準備しています。今回のなとり市史企画展は、宮城県民俗担当職員協議会(通称「宮城民俗コモンズ」)と連携しており、名取市を含め県内7つの会場で共通のテーマ性を持った企画展が同時期に開催されます。

なとり市史企画展

「宮城に生きる民俗―自治体史と暮らしの記録―」

10月5日(日曜日)より12月21日(日曜日)まで開催します。

https://www.city.natori.miyagi.jp/page/35269.html

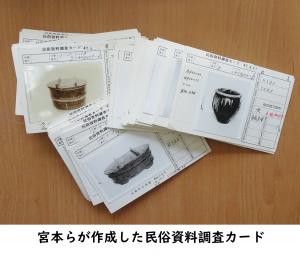

今回の企画展では、名取市内の民具のほかに、川崎町教育委員会から借用する資料も展示します。川崎町には、かつて、宮本常一という有名な民俗研究者が民具の調査に来ていました。川崎町にある釜房ダムは名取市にも水を供給していますが、このダムが建設される時に183世帯が移転しました。その住民が使っていた多くの民具が川崎町に寄贈され、その記録と調査に、当時武蔵野美術大学の教員だった宮本とその学生らが携わったのです。川崎町には宮本らが作成した「民俗資料調査カード」1,319枚と十数冊の民具台帳が保管されています。これらの貴重な民具の記録と、そこで実際に記録された民具を展示します。

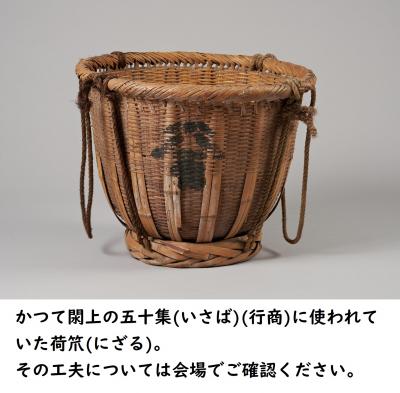

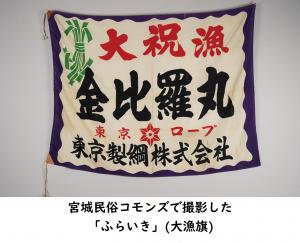

また、名取市の民具として、「荷笊(にざる)」のほかにも、「ふらいき」(大漁旗)やうきわ(救命浮環)、また名取に典型的な農具として名高い「名取鍬(なとりぐわ)」と呼ばれている鍬も展示します。そして、こうした民具の最近の記録の実践として、宮城県内で昨年に発足した「宮城県民俗担当職員協議会」(通称「宮城民俗コモンズ」)の取り組みも紹介します。宮城民俗コモンズでは県内の11か所で1,000点あまりの民具を同一の基準で撮影し、デジタルアーカイブを構築しました。このデジタルアーカイブはインターネット上で公開しています。「宮城の民具」で検索または下記URLまたは二次元コードでご覧ください。

https://www.thm.pref.miyagi.jp/database/miyagibunkazai/mingu/<外部リンク>

民具を通じて、ありふれた毎日を生きるわたしたちの暮らしを知っていただければと思っています。

また、関連行事として

・展示解説案内(10月11日)

・なとり市史講演会(10月12日)

「宮城に生きる民俗 路辺の石碑にみる名取の暮らしの記録」

https://www.city.natori.miyagi.jp/page/35275.html

(お申込みもこちらから)

・歴史講座(11月8日)

も開催します。

ぜひお越しください。

この機会に、わたしたちの暮らしを振り返りませんか。